Ditengah musim dingin ini, sinar matahari jadi hal yang dirindukan. Malam terasa lebih panjang dari siang. Jika hujan, sang surya akan lebih lama lagi tak terlihat. Suhu udara bervariatif, namun yang pasti, kisarannya jauh dibawah suhu rata-rata di negeri tropis. Dingin menusuk tulang. Padahal baru menginjak Desember. Belum masuk puncak musim dingin.

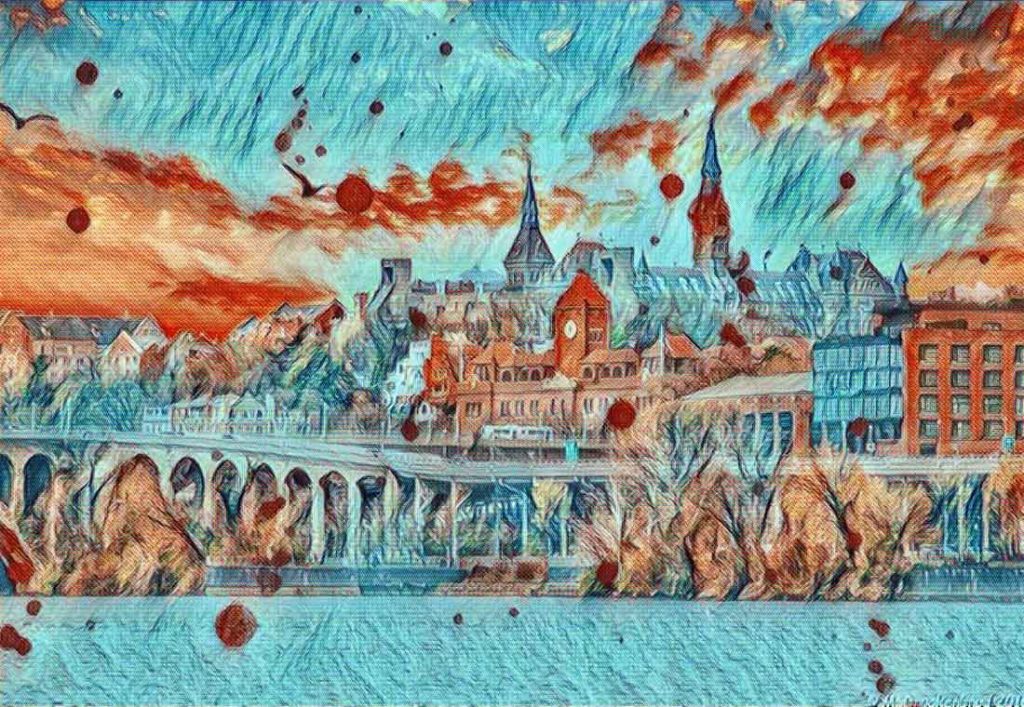

Sekitar jam 11 pagi aku berangkat ke Georgetown. Jaraknya cukup dekat dari hotel tempatku menginap di Roslyn. Georgetown merupakan kota kecil di Distrik Colombia, Amerika Serikat. Kota ini sangat indah. Dipenuhi bangunan lama. Arsitekturnya sangat menarik. Bangunan-bangunan itu digunakan untuk restoran, café dan toko. Menilik dari ”brand” nya, pasar yang dibidik kalangan menengah ke atas.

Siang itu aku duduk di tepi Potomac River yang melintasi Georgetown. Menikmati terpaan sinar matahari di salah satu gerai kopi. Banyak gerai kopi dan restoran dibangun di pinggiran sungai yang bersih dan asri.

Terdapat anak-anak tangga di atas bantaran sungai. Dibuat dari perpaduan antara beton dan kayu. Di atasnya berjajar tiang-tiang lampu dengan hiasan Natal. Di tengah sungai, kulihat beberapa burung mirip angsa berenang berpasang-pasangan. Mungkin juga sedang menikmati kehangatan matahari.

Potomac River sangat terkenal dan menjadi bagian dari sejarah Amerika Serikat, khususnya dalam perang saudara. Beberapa pertempuran bersejarah terjadi di sekitar sungai yang panjangnya lebih dari 650 km itu. Alirannya melewati beberapa negara bagian seperti West Virginia, Maryland, Virginia dan sebagian wilayah pemerintah federal seperti District Colombia. Washington DC, Ibu Kota Amerika Serikat juga berada dalam wilayah aliran Sungai Potomac.

Sungai ini, termasuk sungai besar di Amerika Serikat. Kondisinya sangat terawat. Airnya bersih, mengalir tenang. Tidak nampak tumpukan sampah. Bantaran sungai juga terjaga dari abrasi. Masyarakat di negara maju memandang sungai dan laut sebagai pintu depan. Jadi, banyak rumah dan bangunan lainnya menghadap ke sungai. Tidak seperti sebagian masyarakat kita yang melihat sungai atau laut sebagai halaman belakang.

Perbedaan sudut pandang membuahkan perlakuan berbeda. Di negara-negara maju, sungai sangat dirawat. Bahkan jadi tempat wisata, misalnya: Sungai Danube di Budapest, Donau di Austria dan sebagainya. Di negara tetangga, misalnya Singapura, ada juga Clarke Quay.

Sedangkan di sebagian besar negara berkembang, sungai ditempatkan sebagai halaman belakang. Jadi pembuangan sampah dan kotoran lainnya. Ah, jadi teringat dengan Bengawan Solo yang sangat terkenal itu.

*

Aku termangu memandang sepasang merpati. Mereka sedang menikmati makanan yang diberikan pengunjung. Sesekali terbang bersama kemudian kembali lagi ke tempat makan sebelumnya. Ah, betapa bahagianya pasangan merpati itu itu, ungkapku dalam hati.

Kulihat pengunjung lainnya sebagian besar juga berpasangan. Kalau tidak berdua, pasti beramai-ramai. Entah dengan keluarga atau kolega. Nampaknya hanya aku yang datang sendiri.

Aku memang ingin menyendiri. Menenangkan pikiran dan perasaan. Beberapa hari ini, pikiranku disesaki dengan pergulatan batin menyangkut hubunganku dengan Rindu Amadea. Perempuan itu sudah lama mengisi relung hatiku. Aku mengenalnya sejak masa kuliah. Kebetulan tidak hanya satu kampus, tapi juga satu fakultas.

Sejak dari awal bertemu, Rindu telah membetot perhatianku. Rambutnya yang hitam panjang kadang dibiarkan terurai. Seolah membiarkan hembusan angin membelainya. Matanya bening namun sorot matanya tajam. Kulit putih bersih semakin melengkapi kecantikan perempuan itu. Sekaligus merefleksikan karakter dan kepribadian yang kuat.

Ada banyak hal yang mendekatkan kami berdua. Sama-sama tertarik dengan filsafat, sejarah dan humaniora meskipun sebenarnya, kuliah di fakultas teknik. Mungkin dulu salah jurusan saat seleksi masuk perguruan tinggi. Kami juga sama-sama suka olahraga.

Karena kesamaan itu, banyak agenda dilakukan bersama. “Witing tresno jalaran soko kulino,” ungkapan Jawa itu mungkin ada benarnya. Intensitas interaksi yang tinggi secara kuantitatif dan kualitatif, didorong aspek-aspek lainnya membuat “chemistry” terbangun semakin kuat.

Namun saat itu, kami tidak langsung memutuskan pacaran. Mungkin karena aku bukan lelaki yang mudah mengungkapkan perasaan. Rindu juga bukan tipe perempuan yang suka mengedepankan formalitas sebuah ikatan.

“Biarkan mengalir mengikuti perasaan kita masing-masing. Kalau memang bertaut, tentu aliran perasaan itu akan bertemu. Meski tanpa harus diungkapkan dengan kata-kata,” ungkap Rindu saat ditanya terkait hubungan kami berdua. “Ah, dasar dirimu aja yang gak berani nembak,” komentar Eliza, salah satu temanku nongkrongku. Mungkin ada benarnya juga komentar Eliza ini.

Meski tanpa luapan kata yang menunjukkan ikatan perasaan, namun pertautan dan kedekatan itu semakin menguat. Seperti halnya aliran sungai yang bermuara ke samudera. Tautan perasaan itu juga mengalir dan bermuara pada ruang asmara diantara kami berdua.

Hubungan itu semakin serius setelah selesai kuliah. Saat itu mungkin benar-benar yang dapat disebut sebagai pacaran. Namun pada saat itu juga mulai terlihat nyata titik-titik perbedaan. Hal yang paling fundamental misalnya agama, dari awal sudah terlihat beda.

Namun saat mengawali hubungan itu, tidak jadi faktor pembeda yang terlihat nyata. Aku sendiri berpendapat, urusan beda keyakinan bukan sekat yang tidak bisa dijembatani. Namun, hal itu tidak otomatis menghilangkan persoalan.

Hal lainnya, Rindu sangat terobsesi meniti karir di lingkup global. Tidak hanya berhenti di negeri sendiri. Konsekuensi, tinggal di negara lain pun dilakoninya. Hal yang dapat dipahami. Gadis itu lahir dan sempat tumbuh besar di negeri seberang. Jadi, “akarnya kehidupannya” di sini, tidak sekuat diriku yang lahir dan tumbuh besar di sebuah kampung di ujung Pulau Jawa.

“Ndra, aku ingin melompat setinggi-tingginya. Sampai batas maksimal yang bisa diraih,” ungkap Rindu saat membicarakan tentang visi hidup ke depan. Dia selalu merujuk ucapan Paulo Coelho yang sangat inspiratif. “When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”

“Kamu mau dukung aku kan?” lanjutnya setengah bertanya. Aku hanya menganggukkan kepala tanpa sepatah katapun terucap. Kuraih tubuhnya dan kurengkuh dengan erat. Aku tak kuasa mengungkapkan isi hati yang mulai merasa tidak dalam satu frekuensi sama.

Selama ini tidak banyak riak-riak yang mengganggu hubungan kami berdua. Rindu cukup menonjol ditengah-tengah komunitasnya. Banyak juga lelaki yang menaruh perhatian lebih. Salah satunya, Widodo, anak pejabat di pemerintahan. Ada juga Ardian, aktivis organisasi pengusaha muda dan pebisnis sukses. Namun diantara perhatian para lelaki itu, Rindu tetap berkomitmen melakoni satu relasi denganku.

**

Waktu berjalan. Semesta nampaknya mendukung obsesi Rindu. Setelah sekian lama berkutat dengan pekerjaan di Jakarta, akhirnya dapat juga pekerjaan di Washington DC. Bahkan karirnya sangat bagus. Sementara itu, aku juga dipercaya memegang posisi penting dan strategis di salah satu perusahaan di Jakarta.

Bagiku yang berasal dari keluarga “pas-pasan” dan berasal dari pelosok. Ibaratnya dari kampung “ujung berung”, mendapat pekerjaan ini merupakan “achievement” tersendiri. Aku juga masih punya tanggungjawab moral membantu adik-adikku yang masih bergulat dengan masa depannya. Belum lagi soal kedua orang tuaku yang menginjak usia lanjut.

Jadi, saat Rindu memintaku untuk menata masa depan di negeri orang, rasa bimbang, gundah dan galau mulai mendera. Akhirnya, “Long Distance Relationship (LDR)” jadi pilihan. Sebuah pola relasi yang tidak ideal. Perbedaan jarak, ruang dan waktu yang terlalu jauh semakin menyulitkan merawat tautan perasaan.

Bolak balik dari DC – Jakarta butuh energi ekstra dan anggaran yang tidak sedikit. Sedangkan memutuskan tinggal di sana dengan meninggalkan semua yang ada, juga bukan pilihan mudah. Mungkin saat usiaku belasan, akan lebih mudah mengambil keputusan berdasarkan perasaan tanpa lambaran pemikiran rasional.

Malam itu, Rindu seolah meminta kepastian,”Ndra, aku paham dengan alasan dan pertimbangan yang kamu sampaikan. Tapi, aku gak bisa kayak gini terus. Kalo memang kamu gak bisa ikut kesini, ya udah…meski berat hati, sebaiknya kita memilih jalan masing-masing,” katanya setengah terisak.

“Aku butuh seseorang di disini yang bisa kusentuh. Kuajak berbagi menikmati kegembiraan dalam hidup. Atau sebaliknya, jadi sandaran saat aku rapuh. Dan, itu tidak mungkin terjadi jika jarak kita terlalu jauh,” ungkap Rindu. Tarikan napasku terasa berat. Bibirku seakan membeku. Tanganku pun tidak jadi mengambil cincin yang kusimpan dalam saku baju. Tadinya cincin itu hendak kuberikan setelah selesai dinner.

*

“Ready to order, sir?” kalimat itu membuyarkan lamunanku. Terlontar dari mulut gadis muda yang berdiri disampingku. Badan setengah membungkuk ke arah mejaku. Tubuhnya tinggi semampai, ambut blonde dikuncir kuda dan mata biru. Mulutnya tersenyum hangat. Aku terhenyak tanpa sadar menatap pramusaji itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. “Black coffee. No sugar, please,” kataku tergagap.

Setelah sekian jam termenung. Meski pedih itu belum sepenuhnya hilang. Kurasakan rinduku mengalir jauh menyusuri Potomac River. Membuatku ingin begegas pulang, menempuh penerbangan panjang kembali ke tanah air.

**

Ichwan Arifin. Alumnus Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Menulis adalah panggilan jiwa yang terus dilakukan disela-sela kesibukannya bekerja di sebuah perusahaan migas. Beragam tulisan, fiksi dan non-fiksi dimuat diberbagai media massa. Buku terbarunya berupa antologi cerpen “Darah Juang, Ode untuk Alexandra” telah diterbitkan.