Senja mulai turun ketika mobil Amelia berhenti di depan pagar besi yang berkarat. Ia duduk diam di balik kemudi, matanya nanar menatap rumah besar yang kini tampak muram di hadapannya. Usianya genap 30 tahun hari ini, dan seperti setiap Juni sebelumnya, ia kembali ke tempat ini. Rumah masa kecil yang kini hanya menyisakan kenangan panjang dan rasa sakit yang tak kunjung reda.

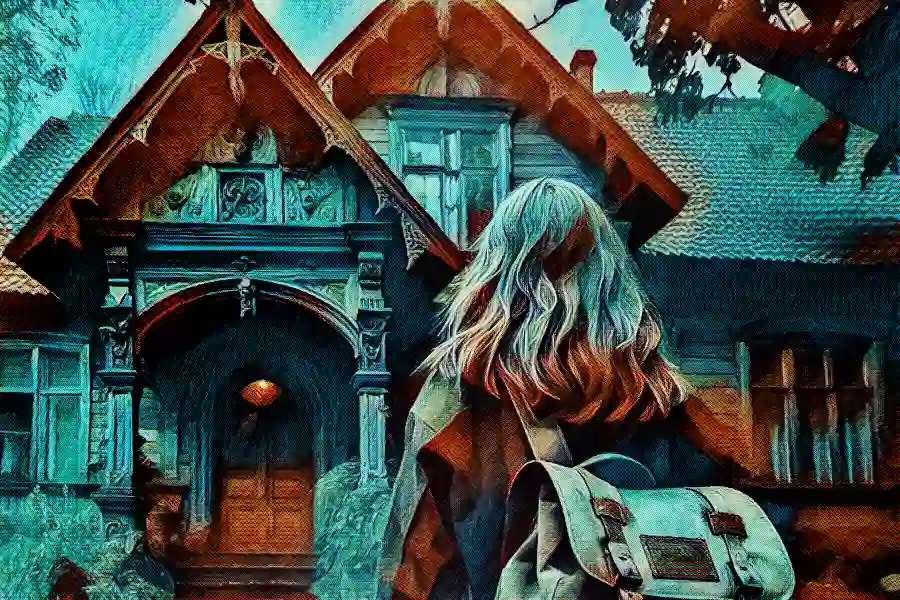

Amelia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian untuk keluar dari mobil. Udara lembab Juni menyambutnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan lapuk. Ia meraih tas kecilnya dan melangkah ke arah pagar.

Perlahan, ia mendorong pagar yang berderit, seolah mengeluh karena jarang disentuh. Suara decitannya memecah kesunyian sore, membuat Amelia sedikit terlonjak. Langkahnya gontai menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Udara terasa berat, sarat dengan kesedihan yang tak terucap.

Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar alunan piano tua. Nada-nada sendu mengalun, seolah menceritakan kisah yang tak sanggup Amelia ungkapkan. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, membiarkan musik itu merasuki jiwanya. Begitu hampa, begitu tak berdaya. Melodi itu terdengar familiar, namun Amelia tak bisa mengingatnya dengan jelas. Mungkinkah itu lagu yang sering dimainkan ibunya dulu?

“Nona Amelia,” sebuah suara serak memecah lamunannya. Subandi, pelayan setia yang masih bertahan merawat rumah besar ini, berdiri di ambang pintu dengan senyum letih. Rambutnya kini sudah memutih sepenuhnya, dan keriput di wajahnya semakin dalam. “Sudah waktunya lagi?”

Amelia mengangguk lemah. “Ya, Pak Subandi. Sudah waktunya.” Ia menatap pria tua itu, dengan penuh rasa sedih, iba, dan rasa syukur. Subandi telah menjadi satu-satunya penghubung antara Amelia dan rumah ini selama bertahun-tahun.

Amelia melangkah masuk, matanya menyapu ruang demi ruang. Setiap sudut, setiap benda, membawanya kembali ke masa lalu.

“Mari masuk, Nona. Saya sudah menyiapkan teh,” ujar Subandi sambil membuka pintu lebih lebar.

Amelia melangkah masuk, matanya menyapu ruang demi ruang. Setiap sudut, setiap benda, membawanya kembali ke masa lalu. Ke hari-hari bahagia bersama ibu dan adiknya, Mei. Hari-hari yang kini hanya ada dalam ingatan.

Ruang tamu masih sama seperti yang ia ingat. Sofa besar berwarna marun, meja kayu berukir, dan lampu kristal yang kini berdebu. Namun ada yang berbeda. Keheningan yang mencekam, seolah rumah ini menyimpan rahasia yang tak terungkap.

Langkahnya terhenti di depan sebuah foto besar di dinding. Tiga wajah tersenyum cerah menatapnya. Amelia kecil, ibunya yang anggun, dan Mei yang masih balita. Foto terakhir mereka sebelum kecelakaan tragis 20 tahun lalu merenggut nyawa ibu dan adiknya.

Jemari Amelia bergetar menyentuh permukaan kaca yang berdebu. “Maafkan aku,” bisiknya lirih. “Maafkan aku yang selamat. Maafkan aku yang tak bisa pergi bersama kalian”

Kenangan tentang hari naas itu kembali membanjiri pikirannya. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia – piknik keluarga ke pantai – berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap mata. Hujan deras, jalan licin, dan sebuah truk yang oleng. Amelia masih bisa mendengar jeritan ibunya, tangisan Mei, dan suara benturan yang memekakkan telinga. Lalu kegelapan.

Ketika ia tersadar di rumah sakit beberapa hari kemudian, dunianya telah berubah selamanya. Ibu dan Mei telah pergi, meninggalkan Amelia sendirian dengan rasa bersalah yang mencekik.

Piano tua itu masih mengalun, kini terdengar lebih jelas. Amelia berbalik, menatap Subandi yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan iba.

“Siapa yang memainkan piano itu, Pak Subandi?” tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar.

Subandi menggeleng pelan. “Tidak ada siapa-siapa di sini selain kita, Nona. Piano itu, piano itu memang sering berbunyi sendiri sejak…”

Kata-katanya menggantung, tak sanggup dilanjutkan. Namun Amelia mengerti. Ia selalu mengerti.

“Sejak kecelakaan itu?” Amelia melanjutkan dengan suara bergetar. Subandi hanya mengangguk pelan.

Dengan langkah berat, Amelia mendekati piano tua di sudut ruangan. Jemarinya yang pucat menyentuh tuts-tuts yang menguning. Debu beterbangan ketika ia membuka tutup piano. Perlahan, ia mulai memainkan sebuah lagu. Lagu yang dulu sering dimainkan ibunya.

Air mata mengalir deras di pipinya sementara jemarinya terus menari di atas tuts piano. Melodi yang dimainkannya berpadu dengan alunan misterius yang sejak tadi terdengar, menciptakan simfoni kesedihan yang memenuhi seluruh ruangan.

Dengan langkah berat, Amelia mendekati piano tua di sudut ruangan. Jemarinya yang pucat menyentuh tuts-tuts yang menguning.

Saat lagu berakhir, Amelia terduduk lemas di depan piano. Isak tangisnya pecah, menggema di rumah besar yang kosong. Subandi hanya bisa menatap dari kejauhan, tak kuasa berbuat apa-pun. Dalam tangis ia memanggil ibu, menyebut nama Mei.

Ia terus mengutuki dirinya yang selamat, menyelahkan dirinya yang tak ikut bersama mereka. Air matanya terus mengalir. “Mengapa aku yang harus bertahan?”

Subandi akhirnya mendekat, meletakkan tangannya yang keriput di bahu Amelia. “Nona, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan,” ujarnya lembut. “Nona Mei dan Nyonya Besar pasti tidak ingin melihat Nona seperti ini.”

Amelia mendongak, menatap Subandi dengan mata sembab. “Bagaimana caranya, Pak Subandi? Bagaimana aku bisa melepaskan ketika semuanya mengingatkanku pada mereka?”

Subandi tersenyum lemah. “Mungkin dengan menerima, Nona. Menerima bahwa mereka telah pergi, tapi kenangan indah tentang mereka akan selalu ada di hati Nona.”

Amelia terdiam, mencerna kata-kata Subandi. Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dulu, taman itu penuh dengan bunga-bunga indah yang dirawat ibunya. Kini, hanya ilalang tinggi yang tumbuh liar.

“Aku ingin melihat kamar Mei,” ujar Amelia tiba-tiba.

Subandi mengangguk, lalu menuntun Amelia menaiki tangga menuju lantai dua. Mereka berhenti di depan sebuah pintu berwarna merah muda pudar. Dengan tangan gemetar, Amelia memutar kenop pintu.

Kamar itu masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Boneka-boneka tersusun rapi di atas tempat tidur kecil, buku-buku cerita berjajar di rak, dan lukisan-lukisan karya Mei menghiasi dinding. Amelia melangkah masuk, jemarinya menyentuh setiap benda dengan lembut.

“Dia akan berusia 25 tahun sekarang,” gumam Amelia. “Apa yang akan dia lakukan? Siapa yang akan dia cintai? Apa impiannya?”

Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab. Amelia duduk di tepi tempat tidur Mei, memeluk boneka beruang kesayangan adiknya.

“Mungkin sudah waktunya untuk membiarkan mereka pergi, Pak Subandi,” ujar Amelia setelah beberapa saat. “Mungkin sudah waktunya”

Subandi tersenyum, ada secercah harapan di matanya. “Apa rencana Nona?”

“Aku akan menjual rumah ini,” jawab Amelia. “Tapi sebelumnya, aku ingin merenovasinya. Membuat taman belakang indah seperti dulu. Memperbaiki semuanya. Lalu, aku akan mencari keluarga yang bisa mengisinya dengan kebahagiaan.”

“Dan Nona? Apa yang akan Nona lakukan?”

Amelia tersenyum lemah. “Aku akan mencoba untuk hidup, Pak Subandi. Benar-benar hidup, bukan hanya bertahan.”

Malam telah larut ketika Amelia akhirnya bersiap untuk pulang. Ia berdiri di depan rumah, menatap bangunan besar itu untuk terakhir kalinya sebagai pemiliknya.

“Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa, Mei,” bisiknya pada angin malam. “Aku akan selalu mencintai kalian.”

Saat Amelia menyalakan mesin mobilnya, sayup-sayup terdengar alunan piano dari dalam rumah. Kali ini, nadanya terdengar lebih ringan, seolah mengucapkan selamat tinggal.

Mobil Amelia melaju pelan meninggalkan pekarangan. Di kursi penumpang, tergeletak sebuah foto keluarga dan boneka beruang milik Mei. Bukan sebagai pengingat kesedihan, tapi sebagai kenangan akan cinta yang pernah ada.

Rumah besar itu masih berdiri kokoh di belakangnya, menyimpan sejuta kisah dalam dindingnya. Untuk kesekian kali ia berbohong pada Subandi yang berdiri khidmat di depan rumah, mengantar langkahnya pergi. Ya, tentu saja rumah ini tidak akan ia jual. Seperti tahun lalu, seperti yang sudah-sudah.

Piano tua itu kembali mengalun sendiri, melepas kepergian Amelia dengan nada-nada sendu. Menyimpan rahasia dan kesedihan rumah besar itu.

Surabaya, 29 Januari 2024