Ia selalu datang tepat waktu. Pukul tujuh malam, ia tiba usai mengayuh sepeda gunung hitamnya yang bergaris jingga kemerahan. Lalu berjalan riang ke arah cafe, menyapa orang-orang yang antusias melihat ke arahnya.

Tak ada yang tahu namanya – bahkan Priyatna, sang pemilik cafe, hanya memanggilnya dengan sebutan kau, atau Si Penyanyi. Seolah julukan itu sudah cukup untuk menggambarkan keseluruhan eksistensinya.

Suaranya memiliki kemampuan aneh untuk mengubah atmosfer cafe. Ketika ia bernyanyi tentang kebahagiaan, senyum pengunjung seakan menggema hingga ke sudut-sudut tersembunyi. Saat melantunkan lagu kesedihan, bahkan gelas-gelas minuman seolah ikut menangis, mengembunkan dinding kacanya dengan kesedihan yang tak terucap.

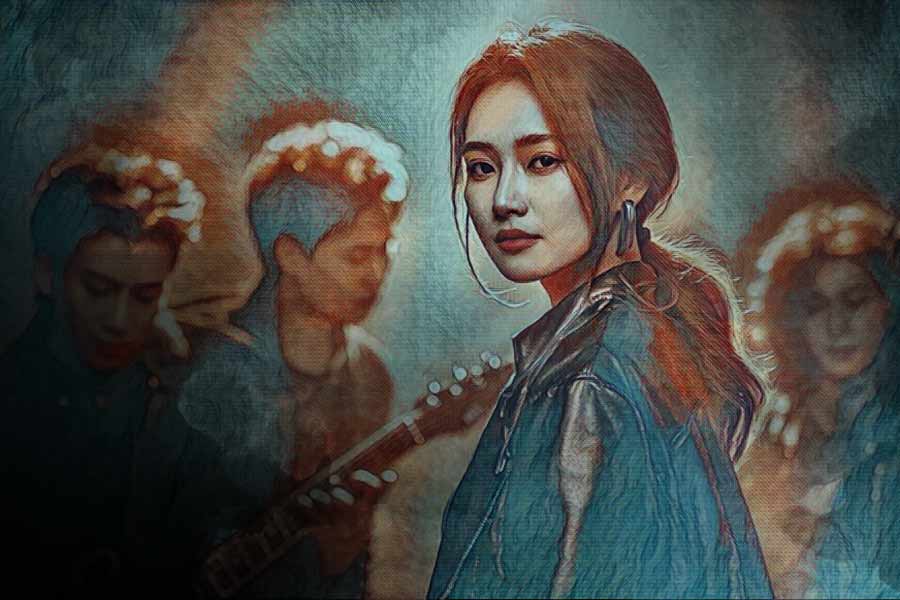

Wajahnya selalu sama – sebuah enigma yang terpahat sempurna. Matanya yang dalam seakan menyimpan ribuan cerita yang tak pernah ia bagi. Rambutnya yang hitam berkilau di bawah lampu panggung seperti sayap gagak yang mengepak dalam kegelapan. Para pengunjung sering berbisik bahwa ketika ia bernyanyi, bayangan yang ia casting ke dinding terkadang berbentuk seperti burung yang siap terbang.

Setiap malam, setidaknya ada satu pengakuan cinta yang terselip di bawah gelas atau tertulis di secarik tisu. Ia akan membacanya dengan senyum yang sama – sebuah lengkungan bibir yang tidak mengatakan ya atau tidak. Senyum itu seperti lukisan abstrak yang bisa diinterpretasikan seribu makna.

Sepedanya selalu diparkir di tempat yang sama, di bawah pohon akasia yang daunnya bergoyang setiap kali angin malam bertiup. Beberapa pengunjung pernah mencoba mengikutinya pulang, tapi anehnya, setiap kali mereka mencoba, kabut tebal selalu turun secara misterius, menelan sosoknya dalam kegelapan.

Lalu suatu malam, ia menghilang. Bukan seperti kepergiannya yang biasa – kali ini ia benar-benar lenyap. Kursi tempat ia biasa duduk masih hangat, segelas air putih yang belum tersentuh, dan sebuah not balok yang digambar setengah jadi di selembar tisu.

Dua hari tanpa Si Penyanyi, pengunjung cafe mulai resah. Mereka bertanya-tanya dengan gusar. Priyatna beberapa kali menyeka keringat, bingung harus memberi jawaban apa. Sehari, dua hari, Priyatna hanya bisa duduk lemas di ruang kerjanya. “Kemana kau?” bisiknya.

***

Keesokan harinya, wajah si penyanyi cafe muncul di media massa. Dia dicari oleh banyak orang. Priyatna pun menggelar konferensi pers. Para wartawan datang membanjiri cafe. Sejumlah detektif swasta juga ikut mencari petunjuk tentang sosok misterius yang telah mencuri hati seluruh kota. Polisi menemukan fakta bahwa tak ada satu pun rekaman CCTV yang pernah menangkap wajahnya dengan jelas – selalu ada distorsi aneh setiap kali kamera mencoba mengabadikan sosoknya.

Ribuan lilin dinyalakan di depan cafe, menciptakan lautan cahaya yang bergoyang-goyang seperti not balok yang menari. Spanduk-spanduk bermunculan, bunga-bunga bertumpuk, dan doa-doa dipanjatkan. Empat bulan pencarian, lilin-lilin di depan cafe mulai redum, padam, hilang satu persatu. Juga spanduk, dan tumpukan bunga.

Yang tersisa hanyalah sepeda gunung hitam itu, masih terparkir di tempat yang sama, di bawah pohon akasia. Strip merah jingganya kini tampak seperti bekas luka yang menganga. Setiap malam, ketika bulan purnama, pengunjung cafe bersumpah bisa mendengar senandung samar dari arah pohon akasia – sebuah melodi yang tak pernah selesai, seperti kisah sang penyanyi yang menghilang.

Beberapa tahun kemudian, cafe-cafe baru bermunculan di kota itu. Masing-masing memiliki penyanyi sendiri, dengan suara yang indah dan penampilan yang memukau. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan mengapa, setiap kali hujan turun dan kabut tebal menyelimuti kota, pengunjung cafe merasa mendengar suara familiar yang bergema dari kejauhan – suara yang membuat mereka merinding, bukan karena takut, tapi karena rindu yang tak terjelaskan.

****

Lampu cafe dimatikan. Para karyawan pamit pulang. Dan Priyatna memilih untuk duduk di ruang kerja. Dia mengambil gelas air putih yang tak tersentuh dari etalase. Airnya tak pernah berkurang, tak pernah keruh, seolah waktu dan rindu membeku di dalamnya. Seperti biasa, ia meletakkan gelas itu di meja, berdampingan dengan foto keluarga; foto Priyatna, istrinya, dan dua bocah yang sedang tertawa. ***