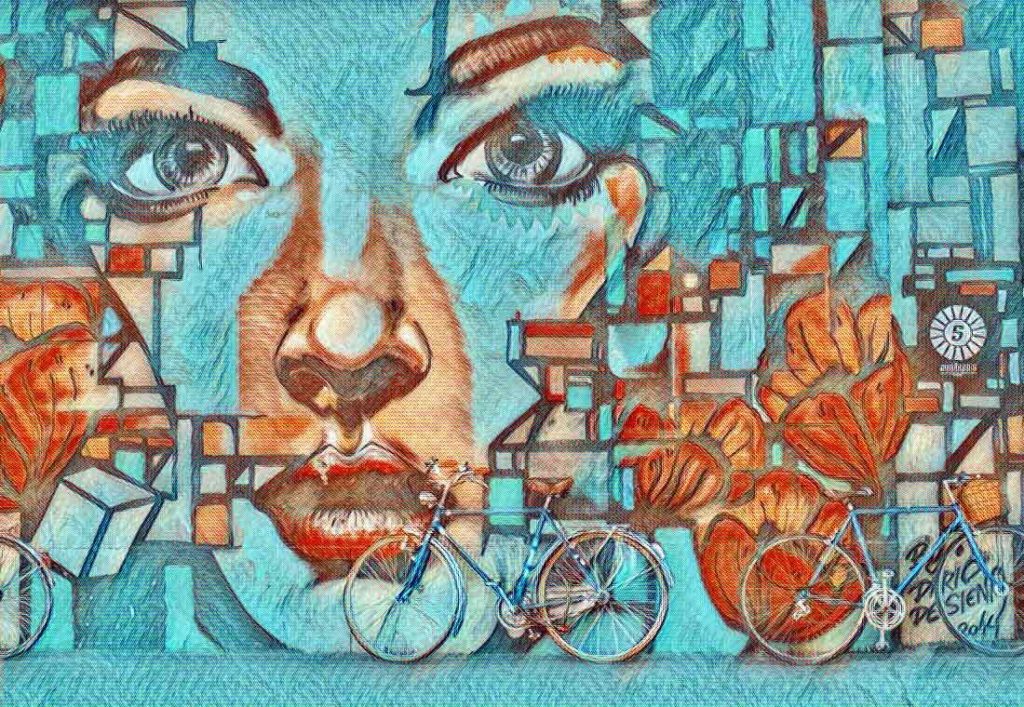

Wajah gadis berkepang dua, yang tersenyum lebar dengan celah di antara kedua gigi serinya, balas menatapku. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah pada lukisan mural di dinding itu. Tiap kali Mas Ra mengajakku ke kedai kopi lelet ini, sepertinya aku dan gadis di lukisan itu akan saling bertatapan. Itu sebabnya aku tahu ada yang salah, matanya! Ah, ya matanya! Matanya tak melirik arah yang sama, walau tetap memandangku. Karena hari ini aku duduk di bangku timur, sebab bangku sebelah barat tempatku biasanya duduk sudah ditempati pengunjung lain . Seharusnya mata itu memandang ke arah barat.

Sebuah kedai kopi di pinggir sungai besar, berkonsep urban, yang bangunannya menempel di tembok batas kota. Tembok yang membentang sepanjang tepi sungai bagian selatan, penuh lukisan mural yang indah. Dahulu tempat ini merupakan daerah aliran sungai yang tak tertata, sekarang berubah menjadi salah satu tempat favorit menikmati secangkir kopi khas kotaku. Kopi lelet, kopi tubruk yang setengah ampasnya masih melayang-layang di permukaan. Selagi kopi mendingin, dan ampas kopi mulai tenggelam, barulah bisa kita seruput perlahan, lelet orang sini bilang.

“Mas, aku kok merinding melihat lukisan gadis di tembok ini ya?”, bisikku. Mas Ra menoleh menatapku heran.

“Kok bisa, hun? Itu cuma lukisan seorang gadis remaja biasa.” katanya seraya mengernyitkan dahi memandang lebih seksama mural di tembok di hadapannya.

“Senyumnya mirip kamu,” celetuknya lagi sambil nyengir. Refleks, kupukul lengan kirinya yang bersentuhan dengan lenganku. Perkataan isengnya semakin membuat perasaanku tak enak, sebab ya, gadis itu sedikit mirip aku.

“Mas, kamu merasa selalu dipandangi lukisan itu tidak? Kok, sepertinya ia selalu memandangku?,” tanyaku serius. Mas Ra tertawa terbahak-bahak, beberapa pengunjung lain memandang kami, seperti merasa sedikit terganggu.

“Hari masih terang begini, kamu seperti anak kemarin sore yang ketakutan. Itu biasa kali Nonik, beberapa lukisan wajah orang dua dimensi yang menatap lurus ke depan sering menimbulkan efek begitu, seperti mengikuti kemanapun kita pergi. Ada istilahnya, ilusi optik seingatku.” Cengiran konyol yang menyebalkan, masih bertahan di wajahnya yang menatapku sayang. Aku menyeruput kopiku perlahan sambil menunduk, kamu tidak akan mengerti, batinku. Percuma menjelaskan kepadanya perasaan tidak menyenangkan yang sedang kurasakan.

Tidak banyak yang ditawarkan sebuah kota kecil sebagai tempat rekreasi, atau sekadar menghabiskan sebuah sore yang cerah. Jarak ke kota besar terdekat, untuk ngemall atau nonton bioskop, lumayan membuat punggung dan pantatku panas di atas sepeda motor matic Mas Ra. Hampir tiap hari, sepulang dia kerja, Mas Ra akan menjemputku di tempatku kursus untuk melewati sore bersama. Dengan motor beat merahnya, kami berboncengan mengelingi kota sampai waktuku harus pulang. Tujuan kami biasanya hanya seputar alun-alun, toko kelontong tiga lantai di pojok kota atau ngopi di tempat ini. Jika cuaca mendung atau hujan, teras depan kostku menjadi alternatif menghabiskan sore.

Gadis itu tidak dilukis sendirian, di permukaan tembok di hadapanku, ia digambar bersama sekelompok remaja lain. Ada yang sedang bermain layangan, petak umpet, bersepeda. Beberapa anak perempuan dilukis sedang duduk berkumpul di sebuah teras rumah bergaya Jawa bermain dakon. Sebuah lukisan yang menggambarkan dolanan anak-anak jaman dahulu, sebelum gawai menjadi satu-satunya mainan yang diketahui anak-anak sekarang.

Gadis itu, gadis yang membuatku jeri, dilukis berdiri di tengah lapangan, membelakangi anak-anak lain. Wajahnya lurus menghadap ke depan. Jemari tangannya penuh menggengam biji mahoni yang bisa dilempar ke atas dan jatuh kembali ke tanah serupa baling-baling. Wajah gadis di mural itu tersenyum menatapku.

*****

“Minn, Minn ayo sini, tinggalkan dulu posisi berdirimu itu. Orang-orang itu tidak akan menyadari perbedaannya. Tidak banyak yang menyadari keberadaan kita, roh dalam lukisan. Mereka tidak akan tahu kau meninggalkan arsiran kosong, tubuhmu yang terlukis dalam mural. Ayo, kurang satu orang untuk bermain dakon ini.” Lies dan sekelompok anak perempuan di teras itu berteriak memanggilnya.

“Sebentaaarrr,” balas Min tanpa menoleh.

” Kamu sedang memperhatikan apa?.” Parto, anak yang dilukis sedang bermain layangan itu bertanya pelan.

“To, bagaimana rasanya menjadi manusia? Bagaimana rasanya tinggal dalam tubuh yang hidup, tubuh yang tak diam saja serupa tubuh-tubuh kita di lukisan ini?,” tanyanya lirih.

“Pertanyaanmu berbahaya Min, jangan sampai terdengar oleh sang pencipta kita, pelukis itu. Ingat larangan nomor satu? ,” bisik Parto takut-takut.

“Jangan menginginkan sesuatu yang menyalahi takdir. Tapi apa yang terjadi jika aku melanggarnya? .” Min memandang Parto meminta jawaban pasti.

Parto hanya memandangi layang-layangnya di langit yang diam, “Aku tidak tahu Min, sungguh tidak tahu. Tapi apa yang salah dengan dunia kita? Di sini kita tak menua,tak berubah. Tak pernah sakit, tak merasa apapun.” Suara Parto lirih setengah membujuk.

“Tetapi kita bisa hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak, Parto. Ketika hujan dan panas memudarkan cat di tubuh kita, atau manusia-manusia itu menghapus gambar kita dan menggantinya dengan lukisan lain”, jawab Min sedih.

Min kembali memandang ke depan, ke dunia seberang, dunia manusia di luar dunia lukisan tempatnya diciptakan. Min senang memperhatikan orang yang datang dan pergi ke kafe kopi ini. Min nyaris hafal mereka semua dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Tetapi yang paling disukainya ialah mengamati pasangan yang duduk tepat di hadapannya. Lelaki yang dipanggil Mas Ra, dan perempuan yang sering melamun itu, Nonik.

Bagaimana rasanya menjadi dirimu Nik, batin Min. Menjadi seorang perempuan nyata yang dicintai. Min melirik lelaki disamping Nonik, Mas Ra.

Aku menyukainya, bisik Min.

Perempuan yang duduk menyesap kopi bersama kekasihnya itu sedang menatapnya, tepat ke arah bola mata Min.

*****

Desir di tengkukku kembali kurasakan. Aku tidak salah, kulihat mata gadis di dinding itu berkilat. Kulirik Mas Ra, ia sedang sibuk memperhatikan layar gadgetnya. Tadi sempat bilang, ia belum mengirimkan laporan jadwal kerjanya besok. Kubiarkan, tak ingin mengganggunya, aku sudah terbiasa. Kembali kualihkan pandangku ke dinding itu, mata gadis itu sedang lekat menatapku. Aku terpaku.

“Sayang, kamu lelah? Sebentar kita pulang, kuselesaikan dulu laporanku ya, tanggung.” Kurasakan tangan Mas Ra meraih kepalaku dan menyandarkan ke bahunya. Aku tak dapat menjawabnya, mataku tertuju ke mata gadis itu. Suara-suara di sekelilingku lenyap.

****

“Kamu melihatku, aku tahu kamu dapat merasakan kehadiranku. Aku Min, aku tahu siapa dirimu. Kamu Nonik, dan lelaki yang memelukmu, Mas Ra.”. Gadis di dinding itu berbisik pelan. Aku memandangnya tanpa mampu menggerakan mulutku, aku terlalu kaget dan takut.

“Kamu mau melihat duniaku? ,” bisiknya lagi. Kudengar anak lelaki yang sedang bermain layangan menegur gadis itu dengan bisikan tajam , “Apa yang kau lakukan, Min!”

Min mengulurkan tangannya padaku, jemariku seperti memiliki kemauannya sendiri, menyambut uluran itu. Lalu aku yang merasa begitu ringan , melintasi meja kopiku, masuk ke dalam batas lukisan di dinding itu yang berpendar serupa lapisan cahaya tipis. Aku sejenak menoleh ke belakang, kulihat tubuhku tertidur menyandar ke bahu Mas Ra. Ada perasaan gamang, namun kutepiskan. Rasa penasaranku mengalahkan suara batinku. Aku masuk ke dunia lukisan!

Di sini lah aku. Sebuah dunia yang penuh warna, namun begitu terasa hening. Anak-anak perempuan di teras itu berhenti bermain, pun anak-anak lelaki yang memegang sepedanya. Wajah mereka memandangku dengan penuh rasa takut. Aku memandang Min.

“Seperti inilah dunia kami, sesekali kami bisa melepaskan diri dari tubuh kami, melepaskan penat. Di sini kami tak dimakan waktu, kami tidak menua.” Suara Min ringan, tetapi matanya berkilat, membuatku kembali merinding.

“Aku yakin kamu pasti kerasan. Nanti seiring waktu kamu akan hafal nama-nama mereka. Itu anak perempuan yang berbaju biru dan bermain dakon, Lies. Ini Parto.” Min menunjuk anak lelaki yang sedang bermain layangan. Mulut anak lelaki itu tak berhenti mendesis.

“Jangan Min, jangaan!!”

Tangan Min tiba-tiba mendorongku masuk ke tubuhnya yang berdiri diam menggenggam buah mahoni. Aku serasa terjerembab, tak bisa kugerakan tubuhku, hanya mulutku yang mulai bisa meneriakan kepanikan.

“Apa yang terjadi, apa yang kau lakukan!. Aku tidak bisa bergerak, tolong aku. Aku tidak bisa bernafas!!.” jeritku panik.

Aku terus berteriak-teriak, Min melenggang pergi melewati batas dunia kami, melayang memasuki tubuhku yang perlahan terbangun. Kulihat Mas Ra mengecup keningku,

“Kita pulang Nik”

Kepala di tubuhku itu menoleh, tersenyum padaku.

“Terima kasih,” bisiknya. Matanya berkilat. Suara dan mata Min. Min mencuri tubuhku.

“Mas Raaa, Maasss. Aku di sini., tolong aku. Perempuan itu bukan aku Mas, Maass!!”

Aku berteriak-teriak memanggil Mas Ra, sia-sia. Mas Ra tidak mendengarku, dunia kami berbeda.

Kudengar bisikan Parto menenangkanku.

“Sshh sudahlah, tenangkan dirimu. Orang-orang itu tidak mendengarmu. Kamu terperangkap bersama kami, biasakan itu.”

Aku menangis, dengan suara terbata kucoba bertanya padanya.

“Apa yang harus kulakukan, bagaimana keluar dari sini?”

“Tidak ada, selain membiasakan diri. Kecuali suatu saat ada manusia yang peka, yang cukup penasaran dengan dunia kita ini, sepertimu dulu. Kau bisa mengajaknya masuk, bertukar tempat. Namun kukatakan padamu, kemungkinan itu sangat kecil,” ujar Parto penuh rasa kasihan.

“Tidaaakkk!!!.” Jerit tangisku menggema dalam duniaku yang baru, lukisan mural di dinding kafe kopi lelet.

Semarang, Oktober 2020

Karya : Yuliani Kumudaswari

Penulis lahir di Bandung. Saat ini tinggal di Semarang bersama suami dan dua putri. Antologi puisi tunggal terakhir Kepada Paitua (Tonggak Pustaka, 2020) antologi puisi bersama terakhir Perempuan Bahari 2020 (KKK, 2020), antologi cerpen bersama Firdaus yang Hilang (Tonggak Pustaka, 2020), Nyonya Pandemi (Interlude, 2020), Labirin 25 (Padmedia Publisher, 2020),