Telah kukirimkan sebuah malam, sebagai ilham.

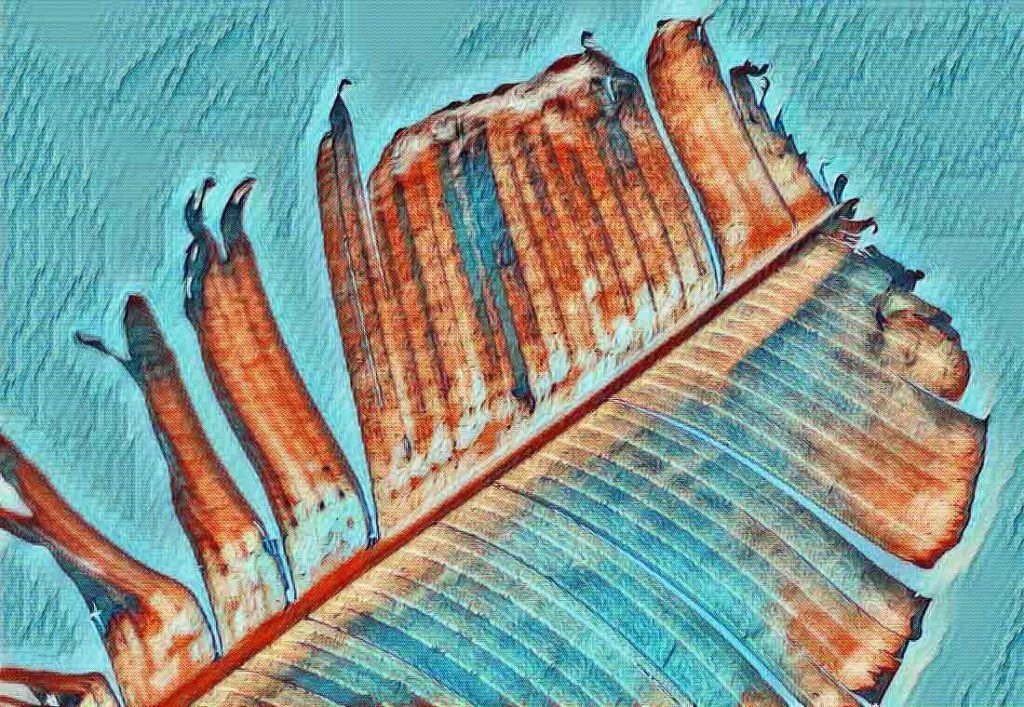

Kubungkus dengan daun pisang. Pada suatu petang.

Maka ingatanku nan usang – menggerayang sungsang.

Sebuah malam telah hilang

seperti bocah lanang yang terbang bersama matahari. Matahari yang dijilati anoman, pada suatu pagi

Rengeknya di pangkuan Anjani:

“Ibu inikah mimpi yang selalu hadir di pagi hari?

Telah kugorok ribuan leher ayam jantan yang datang tak diundang dari selatan.

Setan berkumun nan sirna di ketiak adzan”

Maka ketika aku lupa,

pernah kukuburkan kokok ayam di dekat akar pohon pisang.

Orang-orang pada lalu lalang.

Mereka yang paling jantan, di suatu malam.

Sesungguhnya tiada mengetahui jika sungai dari susu bidadari telah sirna kita pandangi setiap pagi.

Bukankan kita tidak pernah menyesali hadirnya pagi.

Ilhamku adalah rumput yang telah menjadi pelaut.

Memancing hiu yang dulu memangsa nabi Yunus.

Karena pelepah pisang ini bukanlah tercipta di tanah pantai laut merah.

Tanah kita, yaitu tanah merdeka yang akan muksa bersama senyum Yuidistira pada suatu senja.

Sidoarjo, Desember 2021

Sebuah Mata Buaya Yang Menanam Pepaya

Sungguh saya bohong sayang. Ketika dulu kubilang pernah kutendang ekor kucing ke kebun belakang. Saya hanya tidak sengaja meludahi rembulan lalu buah pepaya berguguran.

Oh sayang, kakekku juga berdusta pula ketia beliau bilang. Telah berkuda di atas ranjang. Kuda putih bertelinga tembakau. Beliau hanya batuk dan tak sengaja beraknya ditabrak buroq. Kemudian kami tidur lagi.

Kami tidur lagi pada asrama tirta, serat selimut itu bukan asama. Adalah dengung tembang asmaradana. Suara serak surau kelabu bermekaran di tepian sembah congkak mata bujang.

Engkau jangan bertanya sayang. Di manakah asrama angin yang dulu pernah dijanjikan di ujung cemara tak berdebu itu. Karena kini tiada lagi lagu yang naik ke puncak gunung. Bukan pula daun tembakau. Yakinlah inilah pepaya tiada sirna sepanjang usia.

Seperti batu yang telah kita goreng tadi pagi, berbumbu bulan memerah marah, memandangi jalanan ini. Hanya pepaya. Tetumbuhan lain telah tertidur. Dengarlah dengkur para gelandangan yang bersuka ria tak pernah kehabisan udara.

Maka di ujung dongeng pepaya ini, ingin kakekku dulu bersabda: Jika kau terima cintaku sayang akan kukunyah matahari lalu kusemburkan ke atas ranjangmu. Biar bumi kini gelap namun tidurmu akan selalu bercahaya bintang berbunga. Bunga pepaya.

Trenggalek, Desember 2020

Sebuah Lidah Naga Yang Menanam Mangga

Ketika buah mangga yang kau genggam telah masam. Maka hentikanlah puasamu sebelum hari berganti rupa menjadi raksasa tujuh muka. Janganlah kau panjat pohon mangga yang telah menghijau itu. Karena benih-benih logam tak lagi menjadi malam. Mari kita lototkan mata ini pada pertempuran daun-daun mangga. Dengan dendamnya beubah wujud menjadi anak-anak kera yang tidak akan pernah lupa pada malapetaka.

Di tanah ini bebatuan telah menjadi kotoran ayam. Anjing tak mau kencing karena lautan telah terlalu asin. Dan dulu ketika bumi mengerami biji-biji mangga. Sungai telah berjanji. Untuk memberi teh manis bagi kecambah tak bernanah. Tanah telah hijau dan bungamu tinggal menunggu dendam diledakkan di setiap pagi.

Oh manggaku, buah hatiku. Sungguh kau satu-satunya matahari yang selamat dari mulut Anoman. Engkau bagaikan telur rajawali yang selalu memijiti ususku ketika gagal membuat pupuk belukar.

Surabaya, Desember 2020

Sepotong Tangan Patung Yang Menanam Jagung

Telah tumbuh tunas-tunas payudara jagung yang kau sebar di ladang kemarin. Aku tidak ingin memungutinya. Biarkan terus tumbuh menjadi ikan yang akan dijual ke pasar. Sungguh putraku, tidak perlu kau coret-coret dinding gunung itu. Karena gairahnya telah memancur, mengguyur seperti kereta dari tiap ujung mata. Mata jagung, meski tidak berkedip seperti burung.

Jagung bukanlah perkutut manggung putraku. Namun biji-bijinya tdk pernah berjanji untuk menangisi air susu yang tidak sengaja runtuh ke kali. Kali-kali telah tumbuh hijau berwarna daun jagung, sungguh bukan mendung.

Jagung itu putraku, adalah bibir tuhanmu itu. Seperti senyummu yang selalu kau tabur, asalkan ada telur di dapur. Hari telah pagi, janganlah kau tidur di pinggir sungai.

Surabaya, Desember 2020

Seekor Iblis Yang Bertanya Harus Menanam Apa

Malam ini aku harus menanam apa, kekasihku? Kukira bukan kutu yang bergoyang liar di kepamu, namun kata-kata yang turun ke sungai. Sungai tempat kita bercinta, bersuci, dan memasak matahari. Kukira kau kekasihku, janganlah besar kepalamu. Karena sungguh sunggai ini bukan tercipta dari kerling matamu.

Bagaikan pria bijak beristri banyak. Bapakku selalu datang dan pergi membawa senyum disertai segumpal kaos dan kolor molor nan basah berseri-seri. Ada tulisan salam yang katanya dari ketiakmu yang paling dalam.

Kekasihku, kambingku kini akan pergi ke kalimantan. Katanya mencari senyuman yang dimitoskan telah perlahan menari-nari menghibur rerumput yang terlanjur tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Katanya kutunya telah menjelma menjadi sungai, menjadi kata-kata di kepalamu.

Oh kekasihku, percayalah penyakit masuk angin sekedar sebutan saja sayang.. Sesungguhnya kembung-perut-usang adalah kembang yang merangsang di mata kunang-kunang. Menggaruki gegara dengan mesra setiap pagi. Maka kita semakin cinta lagi.

Aku selalu percaya pada kemesraan seruak sayang. Lidah di dalamnya lebih dari keyakinan: kekerasanku laksana tugu pahlawan bagi para pejalan kaki di bawah kerontang ketiaknya yang nian berganti istri.

Bukan kata-kata kutu yg mesti kita jadikan prsembahan bagi tipu muslihat dari para pembuat mitos tentang kemesraan.

Sidoarjo, Desember 2018

Karya : Joko Susilo

Lahir 17 Sawal 1917 Jimawal. Di Pegunungan Pringapus Kec. Dongko Trenggalek Jawa Timur. Pernah menjadi mahasiswa Sastra Indonesia, selanjutnya menjadi mahasiswa Magister Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga Surabaya. Tahun 2021 ini ia berencana melanjutkan S3 di University of British Columbia. Sekarang berperan sebagai Peneliti sastra lisan di Pusat Studi Pendidikan dan Budaya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.